この記事にたどり着いてくださった方は、「資料作成」について随分と悩まれたことでしょう。

そして「資料作成の本」を探してみたは良いものの、その指南書の膨大な数に、正直、絶望したんじゃないかと。

Amazonで「資料作成」と検索すると、1000以上の候補がヒットしますからね。

「外資系コンサル流~」「外資系金融流~」「Google流~」と様々な流派があって、どれもスゴそうですし。

「世界一やさしい~」「マンガでわかる~」と、めちゃくちゃ読者に寄り添ってくれるし。

一言でいうと、どの本もスゴそう。

だから、どれを読めばいいかわからない。

今日は、そんなお悩みを解決いたします。

もう、資料作成本さがしは終わりにしましょう。

今回は、資料作成のオススメ本を3冊厳選してご紹介します。

この3冊にたどり着くまでに、筆者は毎年300冊以上のビジネス書を読み、これまでに書いた書評は400を超えています。

結果、『投資としての読書』という本を出すくらい、読書をバキバキに極めてきました。

また、筆者自身も過去に外資系コンサルで数千枚のスライドを作成しており、メンバーの資料にも大量の赤入れをしてきた経験があります。

なので、資料作成に悩む方の気持ちはよく分かります。

「資料作成のせいで残業したくない」

「上司からもクライアントからも一発OKをもらえる資料を作りたい」

そんな願いを叶える選りすぐりの良書を選びましたので、どうぞ安心して実務でご活用ください。

※今回の記事はアドビ社のPR企画「みんなの資料作成」に参加して執筆しています。

良書を確実に選び抜く下準備

あなたの資料作成を早期改善に導く救世主となる本を見つけ出すためにも、まずは本を選ぶ基準を整理しておきましょう。

※「いいから早くオススメ本を教えて」という方は、読み飛ばしてもらって大丈夫です

良書中の良書を選ぶために、考えるべき論点は次の2点です。

- 資料作成で押さえておくべきテーマとは?

- 良書を確実に選ぶためのモノサシとは?

実はこれだけ!?資料作成で押さえておくべき3つのテーマ

「やみくもに資料作成を学ぼうとするな。まずは、資料作成の全体像を押さえよ。何事も、まずは全体像から捉えること」

これは、コンサル時代の鬼上司に教わった言葉です。

では、何と何のテーマを学んだら「資料作成を押さえた」と言えるのか?

それは、次の3つのテーマです。

- ストーリー作り

- 図解

- 操作

資料作りはこの順番で考えていく必要があります。

①兎にも角にも資料作りは「ストーリー」から

資料を作るときに真っ先に考えるべきは「ストーリー」です。

ストーリーとは、結論に至るまでの過程のこと。

例えば、「明日のゴルフは中止にします」と唐突に言われたら、納得できないですよね。

しかし「天気予報によると明日の降水確率は70%です→雨のなかではゴルフが満足にプレイできないかもしれません→だから明日のゴルフは中止にしましょう」と言われると、急に納得感が増します。

これが、ストーリーの力です。

実際の資料作りも、上記のゴルフの話のようなストーリーの積み重ねで成り立っています。

ストーリーがあってはじめて「スライド1枚1枚の図解をどう作りこむか?」「どうやってテキパキとパワポを操作して作り上げるか?」といった会話がスタートできます。

繰り返しになりますが、資料作りでまず最初に押さえるべきテーマはストーリーです。

②主役(ストーリー)は脇役(図解)がいるから引き立つ

ストーリーの作り方を押さえたあとは、わかりやすい図解の作り方を学ぶ必要があります。

なぜ、図解を極める必要があるのか?

それは「図解を駆使すると、忙しい読み手にも、伝えたいことを短時間で理解してもらえる」からです。

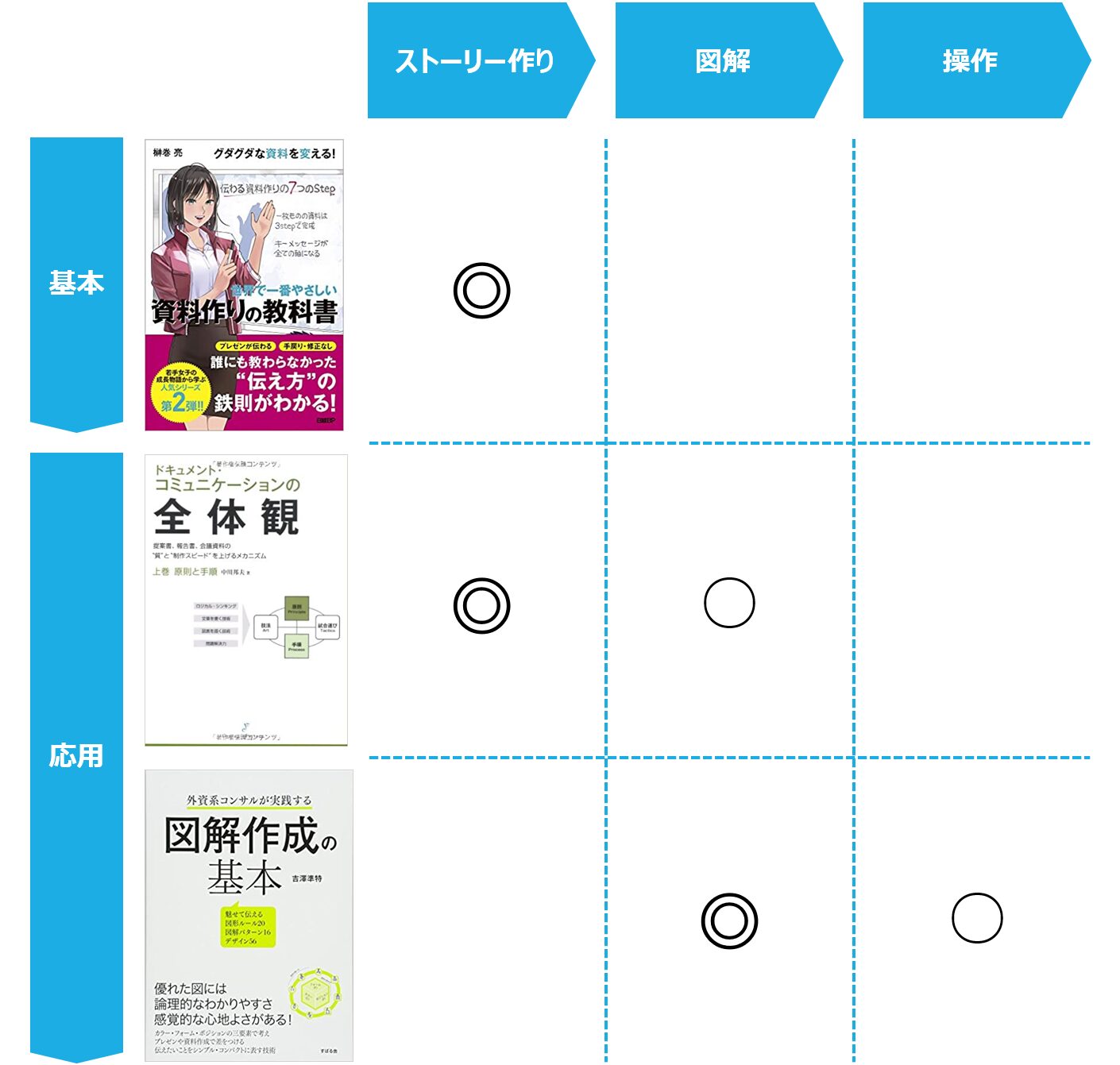

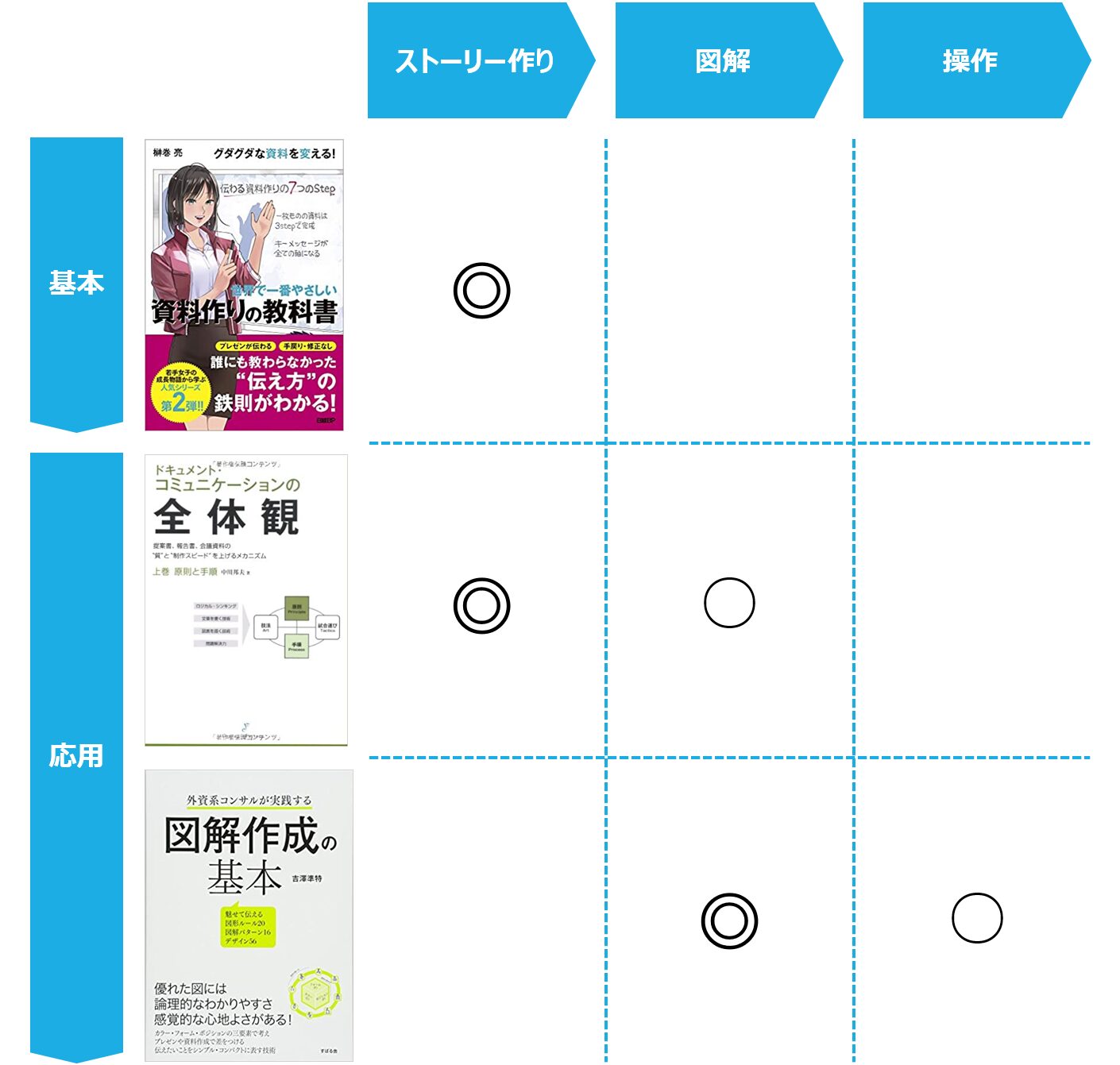

例えば、今回のオススメ本も、こんな図解1枚で示されるとどうでしょう。

オススメされている本が何で、どの本がどのテーマと結びついているのか、文章を読まずとも一発で理解できます。(オススメ本をネタバレしてしまいましたが)

図解は複雑な内容をスピーディに理解する手助けをしてくれるため、資料を作るうえでぜひ押さえておきたいテーマです。

③PCを操作して資料を作っている時間は付加価値ゼロ。だからこそ操作スピードが大事

ストーリー作りと図解をマスターすればオールOKかというと、そうではありません。

資料作りのためにパワポやワードを操作している時間を最小化する必要があります。

なぜならば、思考することに価値があるのであって、PCをカタカタしている時間に付加価値はないからです。

明確なアウトプットイメージさえあれば、ぶっちゃけ頭を使わなくてもパワポやワードは操作できます。

頭を使わなくてもいい作業に、わざわざ時間を割くのはもったいない。

だからこそ、ショートカットキーやツールの使い方など、操作面を身体に叩き込んでおかねばなりません。

以上をまとめると、資料作成を学ぶ上で押さえるべきテーマは次の3つです。この3テーマをカバーできるように、読む本を選んでいきましょう。

- ストーリー作り

- 図解

- 操作

では、各テーマの良書をどうやって選んでいくか。

「わかりやすさ×深さ」のモノサシで本を選びました

では、具体的にどういった基準で本を選んだか、簡単に示しておきます。

まず、わかりやすさの観点では、以下2点をチェックいたしました。

- 本の内容が「体系的」に分解・整理されているか?・・・目次を読んでチェック

- 中学生や高校生でもわかる表現で書かれているか?・・・3ページくらい読んでみて、言い回しをチェック

次に、本の深さをチェックするために、「だから何?」「なんで?」「どうやって?」のツッコミに耐えられる本かどうかを調べてきました。

- 他の本にない「あっと驚く洞察」がなされているか?(だから何?)

- 主張の論拠は十分か?ツッコミどころが多すぎないか?理論やデータに支えられているか?(なんで?)

- 明日からすぐ実践できるレベルで具体的に記されているか?(どうやって?)

資料作成のオススメ本3冊を厳選

以上の下ごしらえのもと、オススメ本を3冊選びましたので、先に全体像を示しておきます。

図の見方を補足しますと、

- 「基本」と書いてある本は前提知識なしで読めるものです。「応用」と書いてある本は、基本の本を読んで実務で試したあとに読むことをオススメします。

- 各テーマ(ストーリー作り・図解・操作)ごとに、十二分に説明してくれている本には◎を、最低限のポイントを押さえてくれている本には〇をつけています。

この3冊にたどり着くまでに、資料作成に関する本を少なくとも30冊は読みました。お恥ずかしい話、かなり時間を無駄にしました。

だからこそ「これを読むべし」と100%の自信を持ってオススメできる本を3冊厳選しております。

1冊目『世界で一番やさしい 資料作りの教科書』榊巻 亮

「資料作成を学ぶのに、最初に読むべき本は?」と聞かれたら、迷わず本書を薦めるようにしています。

理由は2つあります。

第一に、資料作りの本質を真正面から語ってくれるからです。

よく書店の資料作成本コーナーにいくと「資料の見た目やデザイン」の本がたくさん置いてあるじゃないですか。

一方で『世界で一番やさしい 資料作りの教科書』には、見た目やデザインの話は一切でてきません。代わりに、ただひたすらに「読み手にわかってもらって、動いてもらうにはどうすればいいか?」を語っています。

例えば、資料を作る前にやるべきことについて。それは、次の3つの質問を明らかにすること。

- この資料は誰に見せるのか?

- 1の相手に、一言でいうと何を伝えたいのか?

- 2を伝えた結果、1の相手に何と言ってほしいのか?

具体例をあげると、プロジェクトの進捗資料があるとするじゃないですか。そうすると、さっきの3つの質問には次のように答えていきます。

- この資料は、プロジェクトの最終責任を負う経営陣に見せるもの

- 経営陣には「プロジェクトは進捗どおりに進んでいるか否か。否の場合は、どうやってリカバリーするのか」を伝えたい

- 2を伝えた結果「わかった、このまま進めてくれ」と言ってもらいたい

ここまでをクリアにしたうえで資料作成をスタートすれば、とんちんかんな反応をされる確率は低いでしょう。

確実に60点の資料を作るために押さえるべきポイントが、本書には書かれています。

本書をオススメする第二の理由は、資料作りの技術が身につきやすいよう、随所にこだわりがあるからです。例えば、本書は「1枚のスライドをどのように作るか」のあとで「資料全体のストーリーの作り方」を語っています。

普通、資料を作るときの考える順番としては、まずストーリーを書いたあとで、スライド1枚1枚のイメージを作っていきます。しかし、本書は逆の順番で書かれている。

これは、スライド1枚を作るよりも、資料全体のストーリーを作るほうが遥かに難しいからです。

私がいたコンサル会社の現場でも、まずスライド1枚を作るタスクから任されました。最初はスライド1枚であっても、赤入れと修正を3回繰り返すこともざらにありました。ようやくスライド1枚が赤入れなしで作れるようになると、資料全体のストーリーを任せてもらえるようになりましたが、スライド1枚作るときよりも格段に難易度が上がったのを覚えています。だからこそ、「スライド1枚の作り方→資料全体のストーリーの作り方」の順に話を展開してくれている本書には絶大な信頼を置いています。

他にも、本書は「主人公が苦戦しつつも資料作りを体得していく物語形式」で書かれています。

ノウハウを教える順番、伝え方の形式、その1つひとつに工夫と想いが宿った良書です。

▼本のリンクはこちら

『世界で一番やさしい 資料作りの教科書』

2冊目『ドキュメント・コミュニケーションの全体観』中川 邦夫

先に申し上げておくと、この本は「私が出会った中で最も感動した資料作成本」です。

書店に置いてあるのは見たことがない、コンサル界隈を中心に口コミで広がっている幻の良書でございます。

ちなみに、Xでもこの反響。

資料づくりで絶対に教えたくない2冊がこちら。

書店には置いておらず、コンサル界隈を中心に口コミで広がってる幻の良書。

上下巻あわせて6000円ですが、資料のクオリティが激変します。効き目がヤバいので絶対に買わないでください。 pic.twitter.com/M0yduRSgrO— もとやま📚著書『投資としての読書』 (@ysk_motoyama) September 30, 2023

本書をオススメする理由は2つあります。

第一に、資料作成の原理原則を深く深く教えてくれるからです。

先ほどの『世界で一番やさしい 資料作りの教科書』が初級者向けなのに対し、本書は中~上級者向けの原理原則を教えてくれます。中~上級者向けとはいえ、いずれは必ず知っておくべき原則です。それが何かというと、次の3点です。

①解・動・早

これは本書の造語ですが「資料は、読み手にわかってもらって、早く動いてもらうために作れ」という原則を意味しています。この点は、1冊目の『世界で一番やさしい 資料作りの教科書』にも丁寧に記されていました。

②問題解決コミュニケーション

ビジネスの現場では、誰かに動いてもらう先に必ず「問題解決」があります。したがって「読み手に取ってほしい行動が、何の問題をどう解決することに繋がるのか」を順序だてて説明できる資料を作らねばなりません。本書は「問題解決の流れに沿って、物事を伝えなさい」と教えてくれます。

③スタンド・アローン

これは「資料が誰に出回っても、誰もが理解できる状態」を意味します。

資料を作る魅力の1つは「資料が自分の代わりに説明してくれて、多数の人を動かしてくれる点」です。では、どうすれば、スタンド・アローンな資料が仕上がるのかが本書には記されています。

中でも、2つ目の原則「問題解決コミュニケーション」の方法論について、かなり手厚く解説をしてくれています。

例えば、問題解決の思考プロセスを重点的に伝えたいときの型として「空・雨・傘ストーリー」があります。

空・雨・傘とは、以下のように、状況→解釈→行動と思考を進める技術を指します。

- 空=状況:空を見上げると、西の空が暗く曇っている

- 雨=解釈:どうやら雨が降ってきそうだ

- 傘=行動:傘を持って出かけよう

この空・雨・傘ストーリーで資料を作るときに、どんなページ割にして、どの種類の図解を使いわければよいか、豊富なパターンが紹介されています。

他にも、結論から知りたいせっかちな読み手に対しては「Becauseストーリー(結論はXX。理由は3つ。1つ目がXXX…と論を進める型)」を教えてくれるなど、実務の場面に直結するノウハウを叩き込んでもらえます。

本書をオススメする第二の理由は、「全体観を持って考える」という仕事のお作法を教えてもらったからです。

これは資料作成というよりは、私自身の課題感の話になりますが、「全体像を持つ」「全体→詳細の順番で伝える」といった考え方がとにかく苦手でした。

コンサル会社の新卒研修最終日にも「お前は全体観が足りない」と言われ、唖然としたのを覚えています。だって「全体観を持ちなさい」なんて言われても、何をすればいいかわかんないですからね。

そうやって途方に暮れているときに、気づいたらAmazonで「全体観」と検索していました。そのときヒットしたのが本書『ドキュメント・コミュニケーションの全体観』だったんです。

1冊3000円もして、上下巻もある、怪しい本でしたが、不思議なことに「本書を読む→実務で試す→本書を読む」を繰り返していると、少しずつ全体像から考えられるようになりました。

この記事も、いきなり本の紹介に入らず、「資料作成の全体像」から入っているのも、本書の影響です。

私の仕事の根幹を形作ってくれた本として、本書を2冊目に紹介させてもらいました。

▼本のリンクはこちら

『ドキュメント・コミュニケーションの全体観』

3冊目『外資系コンサルが実践する 図解作成の基本』吉澤 準特

最後に、図解のパターンやパワポの具体的な操作方法を知りたい場合は、辞書的にこの本を使ってみるのをオススメします。

本書は特に、図解の解説量が群を抜いています。

一流のコンサルタントが暗黙知的にやっている方法を、限界まで言語化した本と言えるでしょう。

「いやいや、図解なんて、四角形を並べるだけでしょ」と思うかもしれませんが、想像以上に図解の世界は奥深いのです。

例えば、四角形を並べるにしても、以下のように考慮すべき事項が多くあります。

- 四角の枠線は残すのか、消すのか

- 四角のベースカラー(基本となる色)とアクセントカラー(強調するときの色)をどうするか。色を分けたほうがいいのか、同じ色を濃淡つけて表現するほうがいいのか

- 四角は左から右に配置するか、上から下に配置するか

この奥が深い図解の世界について、良い例と悪い例を示しつつ「どういう考え方に立てば良い例の図解を再現できるのか」を約300ページに及ぶ量で丁寧に解説してくれます。私が知る限り、紹介されている図解のパターンが最も多いのは本書かと。

加えて、一見すると作るのに時間がかかりそうな図解を最短スピードで作る方法も教えてくれます。たとえば「この図解を作るなら、四角の図形を1つ追加したあとに、Ctrl + Dを連打すればいい」といったように、読んだ直後から手を動かせるレベルで具体的に解説されています。

もちろん慣れないうちは、本書とパワポを行き来しながら操作を覚えることになりますが、1ヵ月ほど反復練習を積めば、自分の操作スピードが各段に上がっているのを実感できるはずです。

ただ1点だけ注意点がありまして。

紙の本を読むか、電子版の場合はkindleではなくiPadで読むようにしてください。

Kindleだと、白黒表記かつ画面が小さいため、図解の具体例を見るのには適していないからです。

▼本のリンクはこちら

『外資系コンサルが実践する 図解作成の基本』

番外編:資料チェックをお願いするときのお作法

今回ご紹介した3冊の内容をモノにすれば、資料の見た目はもちろん、読み手の反応も見違えるほど変わるはずです。何より、私自身がこの3冊に大いに救われた張本人でございます。

ただし、今回の3冊には書かれていない内容で、どうしても知っておいてもらいたいお作法があるので伝えさせてください。

それは、「上司に快適に赤入れをしてもらう努力」についてです。

資料の品質は「いかに上司に適切に赤入れをしてもらうか」にも大いに左右されます。

自分が気づいていない視点を上司に赤入れしてもらい、赤入れを修正する。この繰り返しによって、資料は錬成されていきます。

では、上司に快く赤入れをしてもらうには、具体的に何をすればよいのか?

私がコンサル時代に叱られたときのメモがEvernoteに残っていましたので、こちらにも転記しておきます。大きく2つのポイントが書かれていました。

第一に、資料を赤入れしてもらう時間を先に確保すること。

資料作成の指示を受けたら、まず5分で工数を見積もってみてください。

そのあとはすぐに上司のカレンダーを見て、レビューしてもらう時間枠を押さえましょう。

資料作成をはじめるのは、それからです。

第二に、忙しい上司がいつでも快適に赤入れできる環境を整えること。

上司はとにかく忙しいです。あなたが作った資料以外にも、AさんやBさんが作った資料もチェックしなくてはなりません。

したがって、「赤入れをしてもらう環境」を整えるのは部下の仕事です。

具体的には、PC・スマホ・タブレット、どのデバイスでも資料を確認してもらえるよう、パワポとPDFの両方を送信しておきましょう。なぜならば、パワポの資料をタブレットやスマホで開くと、文字や図形が崩れる可能性があるからです。

ちなみに以前は、PDFに赤入れのコメントを直接書きこんでもらう方法が少なく、「スマホでPDF資料を確認して、メールで箇条書きで指摘ポイントを送る」という方法を取っていました。

しかし今は、Adobe Acrobat オンラインツールというPDFツールを使うと、上司にPDFをクラウドで共有し、直接コメントを書きこんでもらえるようになっています。

コメントは複数人で同時におこなえるほか、コメントに返信もできるので、上司だけでなくチームメンバー全員で意見を出し合いながら、資料をブラッシュアップすることも可能です。

私も昨年、著書を執筆し、編集社と原稿のフィードバックをやりとりする際に、Acrobat オンラインツールを使いましたが・・・便利です。正直、コンサル時代に使いたかったツールだなと痛感します。ページの入れ替えや削除もできるので、章の構成を変更したい場合に、元データを編集し直す前にまずPDFを変更して、変更後のイメージを掴むという使い方もしていました。

以上、資料チェックをお願いするときのお作法もお伝えしました。この作法まで完璧にしておけば、日々の資料作成で感じるストレスを大幅に減らせるはずです。

もし、もっとオススメの資料作成本を見つけましたら、タイムリーに本記事に反映していきますので、ぜひブックマークしておいてください。